2025/04/11

京都府宇治市の歯医者 矢野歯科医院

院長・歯科医師の矢野隆嗣です。

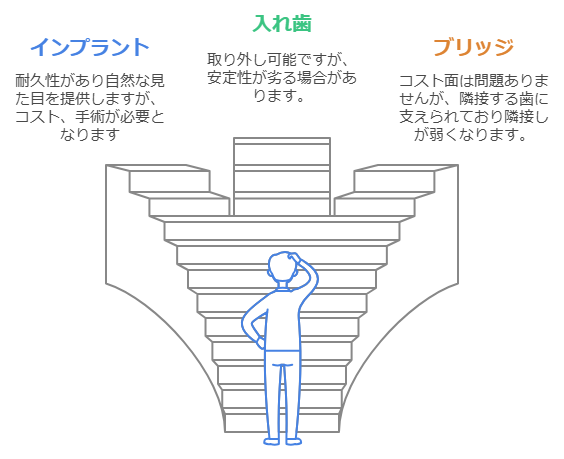

高齢者では加齢や歯周病などで歯を失うことが多く、その欠損を補う補綴治療として「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯(義歯)」の3つの方法が一般的です。それぞれ治療法によって噛む力の回復や長期的な安定性、そして全身の健康(特に認知機能や全身疾患への影響)に違いがあります。

本ブログでは高齢者を主な対象に、これら3つの補綴治療法のメリット・デメリットを比較し、その違いを整理します。そのうえで、インプラントが他の方法に比べて優れている点や、高齢者の健康維持・認知症予防に効果的である根拠を、最新の研究結果や医療機関の情報に基づいて示します。

補綴治療法の概要

- インプラント: 顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯(上部構造)を装着する方法です。失った歯を「歯根から」補う唯一の治療法であり、構造的には天然歯に最も近い補綴装置です。見た目も天然歯とほとんど変わらず、固定式のため装着時の違和感も少ないのが特徴です。

- ブリッジ: 欠損部分の両隣の歯を削って支台とし、複数の人工歯を一体に連結した橋渡し状の補綴物を固定する方法です。固定式で比較的安定した噛み心地を得られますが、支台となる隣の歯への負担がかかります。

- 入れ歯(義歯): 取り外し可能な人工の歯です。部分入れ歯は残存歯にクラスプ(金属の留め具)をかけて固定し、総入れ歯は歯ぐきに吸着させて使用します。複数の歯をまとめて失った場合でも対応できますが、粘膜で支えるため安定性は劣ります。

以下では、「1. 噛む力の維持・回復力」「2. 長期的な安定性・耐久性」「3. 健康面への影響(認知症・全身疾患との関係)」の観点ごとに3つの治療法を比較します。

噛む力の維持・回復力(咀嚼能)

噛む力(咀嚼能力)の回復度は、日常の食生活や栄養状態、さらにはQOL(生活の質)に直結する重要なポイントです。高齢者の場合、硬い食べ物をしっかり噛めるかどうかは健康維持にも影響を与えます。それぞれの補綴法で噛む力がどの程度回復するかを比較すると、一般的に以下のような傾向があります。

- 入れ歯(総入れ歯)の場合: 噛む力の回復は天然歯の半分以下といわれています。特に総入れ歯では硬いものを噛むとずれたり外れたりしやすく、不自由を感じる場面が多くなります。そのため「入れ歯だと硬いものが食べにくい」「柔らかい物ばかり選んでしまう」といった声もあります。実際、入れ歯利用者では硬い食品を避けて食事内容を制限せざるを得ない場合が多く、好きな物を十分に食べられないことが大きなデメリットです。咀嚼効率が低いため、食物をしっかり噛み砕けず栄養摂取にも影響を及ぼします。

- ブリッジの場合: 噛む力の回復量は天然歯の7~8割程度とされています。両隣の歯に固定するため入れ歯より安定しており、咀嚼機能もかなり回復します。普通の食事であれば大きな不自由はほとんど感じないレベルまで噛めるようになります。固定式の装置なので違和感も少なく、発音や味覚への影響も軽微です。ただし、後述のように支台となる歯を削る必要や骨の喪失などの問題はあります。

- インプラントの場合: 噛む力の回復量は天然歯の8~9割程度に達し、ほとんど自分の歯と遜色ない力で噛むことができます。人工歯根によって顎の骨に直接支えられるため、硬い物でもしっかりと噛み切ることができ、食事内容の制限もほぼありません。実際、インプラント治療によって「80歳、90歳になっても好きな物を美味しく食べられるようになった」という報告もあり、噛む機能の回復によるQOLの向上が期待できます。このように、咀嚼能という点ではインプラントが最も優秀で、ブリッジがそれに次ぎ、入れ歯は他と比べると大きく劣る結果となります。

長期的な安定性・耐久性

治療法ごとにどのくらい長持ちするか(耐久性)や、時間経過による安定性の違いも高齢者にとって重要な観点です。将来的に再治療が頻繁に必要となれば患者の負担も増すため、できるだけ長期安定する方法が望ましいと言えます。それぞれの治療法の長期的な信頼性を比較します。

- インプラントの耐久性: インプラントは適切なメンテナンスを行えば非常に長持ちしやすい治療法です。一般にインプラントの10年生存率は90%以上と報告されており、10年以上機能し続けることが期待できます。実際、多くの臨床研究でインプラントは長期にわたり高い成功率を示しています。また、インプラントは顎の骨と結合することで骨の吸収(痩せ)を防ぐ効果もあります。失った歯の部分に人工歯根が入ることで、その部位の骨が刺激され維持されるため、顎骨の喪失を最小限に抑えられる点も長期安定性に寄与します。さらに、インプラントは独立した人工歯であるため隣の歯に負担をかけないメリットがあります。ブリッジのように支台歯に無理な力がかからず、周囲の天然歯の寿命を縮めないことが確認されており、口腔全体の健康維持にも有利です(後述する日本補綴歯科学会のデータでも、インプラントを入れた場合、隣在歯の10年残存率は99%と極めて高率でした)。ただし、インプラントも永久に保証されるわけではなく、不十分な口腔清掃により周囲の歯ぐきに炎症(インプラント周囲炎)が起こればインプラント自体が抜け落ちるリスクもあります。そのため定期的なプロによるメンテナンスが欠かせません。

- ブリッジの耐久性: ブリッジはインプラントに比べると耐久性で劣ります。装着後の10年生存率はおよそ50~70%程度に留まり、残念ながら約10年で半数近くが再治療を要するとの報告があります。保険適用のブリッジでは材質の問題もあり7~8年で寿命を迎えるケースが多いともいわれます。ブリッジがダメになる主な原因は、支台となった隣の歯のトラブルです。ブリッジ装着の際に大きく削った支台歯はどうしても弱くなり、噛む力の負担も集中するため、支台歯が虫歯や破折で失われるリスクが高まります。実際、部分入れ歯の留め金がかかった歯やブリッジの支台歯では、10年後の残存率が低下することがデータで示されており(ブリッジ支台歯の10年生存率は約92%)、支台歯への負担は無視できません。また、ブリッジでは欠損部に歯根が存在しないため顎の骨は徐々に痩せていく傾向があります。骨のボリューム減少は長期的には歯肉の陥凹を生じ審美性を損ねたり、再治療時にインプラント埋入が難しくなる原因にもなります。以上より、ブリッジは適度に長持ちするもののインプラントほどの耐久性はなく、支台歯や骨への影響も課題と言えます。

- 入れ歯の耐久性: 入れ歯(義歯)は材質や使用状況によって異なりますが、長期的な安定性はさらに低くなります。日本補綴歯科学会の発表によれば、各種補綴装置の6年後の残存率は入れ歯で33.3%と報告されており、約6年で2/3の入れ歯が何らかの理由で作り直しや調整を必要としていることになります。入れ歯は使用中に破損することもありますが、多くは顎骨の変化により「合わなくなる」ためです。歯を失うと顎の骨が痩せていくのは自然な現象ですが、特に入れ歯は咬合圧が粘膜にかかることで骨吸収を促進し、時間とともに入れ歯がゆるくなって安定しなくなる傾向があります。定期的なリライン(裏打ち)や作り直しが必要となりやすい点で、メンテナンスの手間は他の方法より大きいです。また、部分入れ歯ではクラスプをかけた残存歯に負担がかかり、支えている歯の10年生存率は56%程度と報告されています(つまり約半数は10年以内にその歯を失うリスクがある)。これはブリッジ同様に、入れ歯が残存歯に与える負担や清掃の難しさ(クラスプ周囲に汚れが溜まりやすい)によって虫歯や歯周病が進行しやすいためと考えられます。総じて、入れ歯は初期費用こそ低いものの長期の安定性は低く、再調整・再製作が避けられない治療法です。

以上をまとめると、耐久性・安定性の面ではインプラントが最も優れ、ブリッジは中程度、入れ歯は低い傾向が明らかです。特にインプラントは骨や他の歯への悪影響が少なく長持ちしやすい点で高齢者に有利です。一方入れ歯は長期的な変化が大きく、安定した噛み心地を維持するのが難しいと言えます。

全身の健康への影響(認知症・全身疾患との関係)

お口の状態は栄養状態や全身の健康と密接に関わっています。特に高齢者では、歯の喪失や咀嚼機能の低下が認知症リスクや全身疾患に影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになってきました。ここでは各補綴治療が全身の健康、とりわけ認知機能にどのような影響を与えるかを比較します。

認知機能への影響

「よく噛むこと」は脳への刺激となり、認知機能を維持するのに役立つと考えられています。逆に歯が少なく十分に噛めない高齢者では、認知症の発症リスクが高まることが数多く報告されています。日本で行われた大規模調査でも、性別や年齢を補正しても残存歯が少ない人ほどアルツハイマー型認知症のリスクが高いことが明らかになりましたjda.or.jp。また海外の研究でも、加齢に伴う歯数減少や咀嚼筋機能低下が中枢神経への刺激入力を減少させ、結果的に認知機能の低下に寄与し得ると指摘されていますpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。実際、認知症の危険因子を分析したある研究では、高血圧や糖尿病などの因子と並び「歯の喪失」は驚くべき有意性を示したとされ、歯の喪失と認知症リスクには強い関連があると結論づけていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

では補綴治療によって噛む機能を補えば認知症リスクを減らせるのでしょうか。この点に関し興味深いデータがあります。歯がほとんど無く義歯未使用の高齢者は、歯が20本以上ある人や義歯を使用している人に比べて認知症(アルツハイマー型)になるリスクが約1.9倍高いことが報告されています。つまり、何もせず歯を失ったままにするより入れ歯でも入れて咀嚼機能を補った方が認知症リスクは下がる可能性が示唆されます。実際「歯が無い期間が長い人ほど認知機能検査の成績が低い」「入れ歯を入れて咀嚼訓練を行ったところ認知症の進行が緩やかになった」といった報告もあり、義歯による咀嚼補助は脳への刺激となり得ます。咀嚼時には大脳皮質への血流が増加し、感覚野・運動野など広範な脳領域が活性化することが確認されておりpmc.ncbi.nlm.nih.gov、こうした「噛む刺激」が認知機能を支えると考えられます。

さらに近年、歯の喪失がアルツハイマー病の病変形成に直接影響を与える可能性も指摘されています。例えば奥歯(臼歯)を失うと脳内のアミロイドβタンパク質が増加することが分かっており、十分に噛めないことがアルツハイマー型認知症の原因物質蓄積に拍車をかける可能性があります。このように、噛むことと脳の健康は深い関わりがあるのです。

以上を踏まえると、インプラントのように天然歯に近い強い咀嚼力を回復できる方法ほど、認知機能維持に有利と考えられます。実際、インプラントによる咀嚼は義歯よりも脳への刺激効果が高いことが分かっており、インプラントで噛む機能を維持することはアルツハイマー型認知症の予防に有効と期待されています。インプラント治療を受けた高齢患者について、「会話がはずみ表情が明るくなった」「趣味や外出を積極的に楽しむようになり認知面でも活気が出た」という声も聞かれます。科学的にも社会的にも、インプラントによるしっかりした咀嚼が高齢者の認知機能低下を防ぐ一助となることが示唆されています。

その他の全身健康への影響

咀嚼能の低下や欠損補綴の状態は、認知機能以外の全身の健康面にもさまざまな影響を与えます。

- 栄養状態・全身疾患への影響: 噛める歯が少なくなると食事内容が偏り、栄養バランスの崩れにつながります。特に総入れ歯の高齢者は生野菜や繊維質の食品摂取量が減りがちで、ビタミンやタンパク質の不足を招きやすいことが指摘されていますispub.com。ある研究では、総入れ歯を使用している高齢者はそうでない人に比べて野菜摂取が少なく、結果としてベータカロテンや食物繊維の摂取不足ががんや心疾患リスクの増大と関連していたと報告されていますispub.com。つまり、噛めないことによる食習慣の変化が生活習慣病や全身疾患のリスク因子になり得るのです。入れ歯で十分に噛めない方は硬い肉や生野菜を避けて糖質中心の柔らかい食事に偏る傾向があり、結果として糖尿病のコントロール不良や低栄養、筋力低下(フレイル)を招く恐れもあります。一方、インプラントやブリッジでしっかり噛める人は多様な食材を食べられるため栄養状態が良好に保たれやすいですispub.com。高齢者において十分なタンパク質・ビタミン摂取は免疫力維持やサルコペニア予防にも不可欠であり、咀嚼機能の回復は健康長寿に直結すると言えるでしょう。

- 誤嚥性肺炎リスク: 高齢者の死因で大きな割合を占める誤嚥性肺炎も、口腔内の状態と関係があります。特に入れ歯の場合、適切に手入れをしないと義歯表面に付着した細菌が誤嚥によって肺に入り込み肺炎を起こすリスクがあります。実際、「入れ歯を毎日清掃しない人は過去1年の肺炎発症リスクが1.3倍になる」との研究報告もあり、不潔な入れ歯の使用は肺炎リスクを約1.6倍にも高めるとのデータもありますnikkan-gendai.comnikkan-gendai.com。さらに入れ歯を装着していると舌や口腔周囲の動きが制限され、嚥下反射が低下することで誤嚥そのものを誘発しやすいとも言われます。一方、インプラントやブリッジは口腔内に固定された人工歯であり、入れ歯のように就寝時に外す必要もなく清掃も歯磨きで行えます。入れ歯に比べ口腔内を清潔に保ちやすいため細菌繁殖を抑え、結果的に誤嚥性肺炎のリスクも低減できると考えられます。もちろんインプラントやブリッジでも歯垢管理を怠れば歯周病菌の温床となり得るため日々の清掃は重要ですが、少なくとも取り外し式の入れ歯よりは口腔衛生管理がシンプルである点は高齢者介護の現場でもメリットとなるでしょう。

- 心理・社会的な影響: 口元の状態は高齢者の心理面にも影響します。歯を失ったままだと見た目を気にして人前で笑ったり会話を避けるようになりがちですが、ブリッジやインプラントで見た目が自然に回復すれば自信を持って人と接することができます。特にインプラントは違和感が少なく発音もしやすいため会話を楽しめ、食事会など社交的な場にも積極的に参加しやすくなります。これらは間接的にうつ病予防や認知機能維持にもプラスに働きます。入れ歯の場合、痛みやずれを気にして会食を控えるケースもありますが、インプラントであればそうしたストレスが少なく社会参加を促進する効果も期待できます。

以上のように、補綴治療の選択は単に「歯で物が噛めるか」だけでなく、高齢者の全身の健康状態や生活の質にまで広く影響を及ぼします。

各治療法のメリット・デメリットのまとめ

以上の比較を踏まえ、インプラント・ブリッジ・入れ歯それぞれの主なメリットとデメリットを整理します。

|

治療法 |

メリット |

デメリット |

|

インプラント |

– 噛む力が天然歯に近くほとんど制限なく食事を楽しめる(咀嚼力は天然歯の8~9割) – 顎の骨に直接力を加えるため骨の吸収を抑えられる – 両隣の歯を削らず他の歯に負担をかけない(支台歯への負荷がない) – 見た目が自然で発音もしやすく、装着時の違和感が少ない – 適切なメンテナンスで長期に安定しやすい(10年生存率90%以上) |

– 顎骨にインプラントを埋入する外科手術が必要で、全身状態によっては適応とならない場合がある – 治療期間が比較的長い(埋入後の治癒期間含め半年~1年程度要することもある) – 保険適用外の自費治療で費用が高額(本数にもよるが一本あたり数十万円程度) – 日々の歯磨きや定期検診が必須。ケアを怠るとインプラント周囲炎による脱落リスクがある |

|

ブリッジ |

– 両隣の歯に固定するため装着時の安定感が高く違和感が少ない – 咀嚼能力も比較的高く、天然歯の7~8割程度の力で噛める – 手術が不要で治療期間が短い(数週間程度で完了することが多い) – 保険診療のブリッジであれば比較的低費用で治療可能 |

– 支台とする隣接歯を大きく削る必要があり、健全な歯を傷めてしまう – 橋渡し構造のため清掃が難しく、支台歯が虫歯・歯周病になりやすい – 支台歯に強い負荷がかかり寿命が縮む傾向(ブリッジ支台歯の10年生存率は50~70%程度と低下) – 欠損部に歯根が無いため顎骨が痩せていく(長期的に歯肉の陥没や見た目の変化を生む) – 平均寿命はインプラントより短く再治療が必要(10年以内に作り直しになるケースが多い) |

|

入れ歯(義歯) |

– 多数歯を一度に失った場合でも対応可能(総入れ歯なら全歯欠損にも適用) – 取り外し式のため清掃しやすく修理・調整も比較的容易 – 保険適用の入れ歯であれば低コストで作製できる – 外科処置を伴わず身体的負担が少ない |

– 粘膜で支えるため噛む力が弱い(天然歯の半分以下の力しか出せない) – 硬い物や粘着質の物が噛みにくく食事に制限が生じやすい – 顎の骨が次第に痩せていき入れ歯が合わなくなる(定期的な作り直しや調整が必要) – 装着時に違和感があり、発音障害や味覚低下を感じることがある – 手入れを怠ると入れ歯に細菌が繁殖し、誤嚥性肺炎のリスクが高まる – クラスプをかけた歯に負担がかかり、残存歯の寿命を縮める恐れがある |

インプラントが高齢者の健康維持にもたらす優位性

以上の比較から明らかなように、インプラントは噛む力・耐久性・健康への好影響の全てにおいて他の方法より優れている傾向が見られます。特に高齢者の口腔機能を維持・向上させることで、全身の健康ひいては認知機能の維持に資する点が大きな利点です。最後に、インプラントが高齢者の健康長寿にどのように寄与し得るか、その論拠を整理します。

- 咀嚼機能の維持による栄養改善: インプラントにより硬い食物でもしっかり噛めるようになると、食事の選択肢が広がり栄養バランスの良い食事を続けられます。高齢者に不足しがちなタンパク質やビタミン、食物繊維を十分に摂取できることで筋力低下や便秘を防ぎ、免疫力向上や生活習慣病予防にもつながりますispub.com。実際、歯科治療で噛めるようになった高齢患者は食欲が増して体重減少が是正されたケースも多く報告されています。「よく食べ、よく栄養を吸収できる高齢者ほど健康を維持しやすい」のは言うまでもなく、インプラントはその土台を築く役割を果たします。

- 顎骨や口腔機能の温存: インプラントは失われた歯根の代わりとなり、顎の骨に適切な刺激を与えて骨量を維持します。これにより高齢者で問題になりがちな顎骨の痩せ(骨萎縮)を抑え、顔貌の変化(いわゆる老け顔になること)を防ぎます。顎骨が保たれることで入れ歯のように口元が萎縮してしまうのを避けられ、見た目の若々しさや発音の明瞭さも維持できます。また、インプラントは周囲の歯に負荷をかけないため残存歯の寿命を延ばす効果も期待できます。残っている自分の歯を長持ちさせることは、高齢者の口腔機能維持において重要なポイントであり、インプラント治療は口全体の機能温存に寄与します。

- 認知症予防への効果: インプラントによって得られる強い咀嚼刺激は、先述の通り脳への良い刺激となり認知機能低下を防ぐ可能性があります。義歯未使用で歯が無い状態に比べれば、インプラントでしっかり噛める高齢者は認知症リスクが低減すると考えられます。また、最近の知見ではインプラントなどで口腔機能を回復させると社会性が増し抑うつ傾向が改善することもわかってきました。人との会話や食事を楽しむこと自体が脳の活性化につながり、結果として認知症の予防・進行抑制につながると期待されています。インプラント治療を行う歯科医院でも「インプラント治療は認知症予防につながります。歯を失うと咀嚼能力が低下し認知症リスクが高まると言われているからです」といった説明がなされており、現場でもその効果が意識されています。実際にインプラント装着者の方が義歯装着者より認知機能テストの成績が良好だったとの研究結果も報告されており(脳の血流反応の差異などが確認されています)、医学的エビデンスが蓄積されつつあります。

- 生活の質(QOL)の向上: インプラント治療を受けた高齢者の多くが口を揃えて言うのは「人生が明るくなった」という感想です。好きな物を好きなように食べられる喜び、人前で気にせず笑ったり話したりできる自信——これらは高齢者の精神的な健康にも大きく寄与します。意欲的に食事や会話を楽しめることで生活にハリが生まれ、それが身体的な活力にもつながります。まさに「よく噛めること」は「よく生きること」に通じており、高齢者のQOLを支えるインプラント治療の意義は極めて大きいと言えるでしょう。

おわりに

インプラント、ブリッジ、入れ歯の三者を、高齢者における噛む力・耐久性・健康影響の観点で比較すると、インプラントが総合的に最も優れた選択肢であることが明確になりました。インプラントは外科手術や高額な費用といったデメリットも伴いますが、それを補って余りあるほどのメリットがあります。特に高齢者の全身の健康維持、そして認知症予防という観点から見ても、インプラントによる口腔機能回復が果たす役割は非常に大きいと言えます。

もちろん、すべての高齢者に無条件でインプラントが適応できるわけではありません。全身の疾患や顎の骨量の不足などでインプラントが困難なケースもあります。しかし、そのような場合でも残存歯をできるだけ活かし、義歯でも適切に噛む機能を確保することが大切です。義歯やブリッジも工夫次第で機能を高めることは可能であり、最終的には患者一人ひとりの状況に合わせた最適な治療法を選択することが重要です。

本ブログで述べたように、最新の研究や臨床データは「歯と全身の健康」「口腔機能と認知機能」の深いつながりを示しています。高齢社会を迎えた今、単なる歯科治療としてではなく全人的な健康ケアの一環として補綴治療を捉えることが求められています。インプラントをはじめ適切な補綴治療でお口の機能を維持・向上させることが、高齢者の健康寿命延伸と認知症予防に貢献することを、本資料が示す比較検討とエビデンスが物語っています。jda.or.jp

参考文献・情報源: 本文中に示した通りjda.or.jp、各種研究論文や日本歯科医師会・補綴歯科学会の発表データ、歯科医院の解説記事など信頼できる情報に基づいて比較・考察を行いました。これらのエビデンスを踏まえ、高齢者の歯科治療選択においてインプラントの有用性を再確認できれば幸いです。